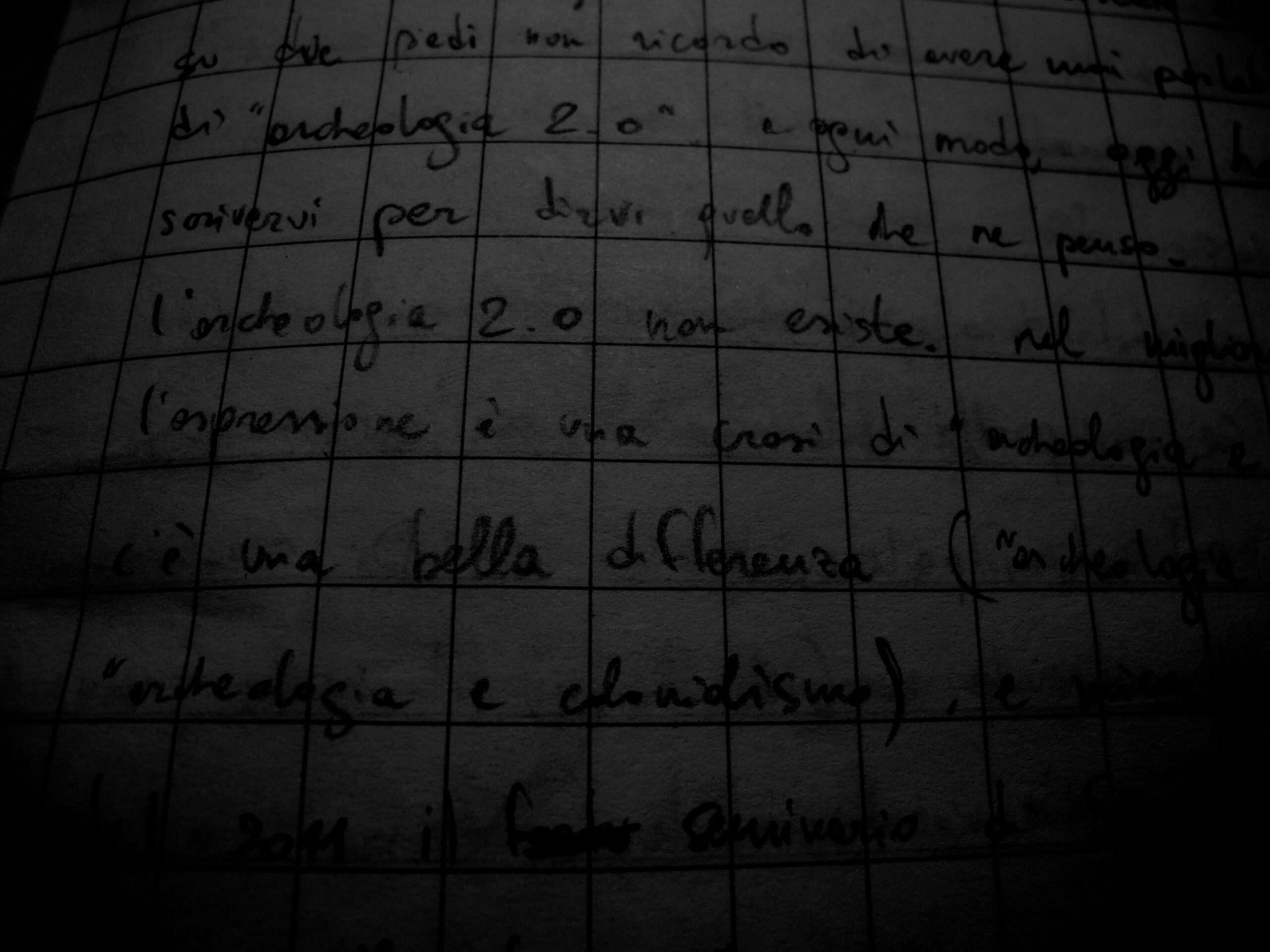

Mi dedico da diversi anni alla gestione delle informazioni in archeologia, anche se ultimamente mi sto interessando più agli aspetti sociali che non a quelli tecnici. In questo post parlo di ricerca archeologica ‒ ma non necessariamente ricerca universitaria ‒ e cerco di guardare all’organizzazione del lavoro di gruppo dal punto di vista dell’accesso alle informazioni. È un tema chiaramente collegato alla circolazione delle informazioni (open data, open access), ma distinto. Paradossalmente si possono verificare situazioni di diffusione esemplare verso la comunità archeologica e verso il pubblico, in cui però non corrisponde un accesso completo alle stesse informazioni all’interno del gruppo di ricerca (il paradosso piramide-cascata). La situazione opposta, appena meno paradossale, è rappresentata da gruppi in cui le informazioni circolano liberamente, ma non vengono condivise all’esterno del gruppo stesso (il paradosso “vasca dei pesci”).

Il focus implicito di quelle che scrivo qui sotto è principalmente sul fieldwork e sulle fasi successive. Anche quando siete da soli, l’archeologia è sempre un lavoro di gruppo.

Ho la fortuna di far parte di un gruppo di ricerca in cui l’accesso alle informazioni è prevalentemente orizzontale: tutti i componenti del gruppo hanno accesso alla totalità delle informazioni prodotte durante la ricerca, senza restrizioni. Tuttavia, questo gruppo di ricerca ha una struttura verticale, non particolarmente originale, con un professore universitario, alcuni assegnisti/dottorandi, qualche laureato e un certo numero variabile di studenti. Questo gruppo di ricerca è un esempio di come l’accesso alle informazioni possa essere slegato dalle strutture decisionali, con l’aiuto della rete e dell’informazione digitale. La rete aiuta molto, specialmente se le informazioni sono “nativamente” in rete come nel nostro caso. Ma la decisione di usare la rete in questo modo è una conseguenza della mentalità orizzontale di accesso alle informazioni, e ha un carattere che possiamo chiamare democratico perché pone delle condizioni uguali per tutti. Nelle giuste condizioni, ciò può risultare in un rafforzamento della coesione interna e facilitare l’inserimento di nuovi elementi nel gruppo. Questo gruppo costituisce un paradosso “vasca dei pesci” perché le informazioni sono accessibili senza filtro a tutti i componenti del gruppo di ricerca, ma non vengono diffuse all’esterno. “No sense in war, but perfect sense at home…”

Collaboro da qualche tempo con un altro gruppo di ricerca sul campo, più ampio. Questo gruppo ha una struttura verticale necessariamente più marcata, produce la maggior parte della sua documentazione su carta ed è improbabile che qualcuno dai “piani bassi” voglia o possa consultare la documentazione prodotta da altre persone di pari grado, o dai superiori. In una fase successiva, tutta la documentazione viene digitalizzata, e rimane ugualmente di difficile accesso. Vari specialisti prendono parte alla ricerca, talvolta in tempi e luoghi diversi, rimanendo di fatto invisibili se non al direttore responsabile. La maggior parte delle persone che prendono parte alla ricerca sul campo non partecipa alle successive attività, e costituiscono quindi la ”manovalanza” che ha una conoscenza molto superficiale della ricerca, sia in generale sia nel suo svolgimento.

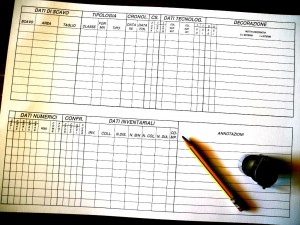

La digitalizzazione post-scavo è ancora un momento fondamentale per la conservazione e la rielaborazione delle informazioni. Si tratta di una attività ripetitiva, che in un contesto commerciale può essere esternalizzata a costi relativamente bassi. Ho svolto questo lavoro in passato e penso che sia equivalente alla manovalanza sul campo (con il tunnel carpale in agguato in entrambi i casi). Per la natura “fordista” del data entry, è plausibile che parti diverse (ma collegate) dello stesso archivio vengano affidate a persone diverse, che quindi possono avere una immagine solo parziale di quello che stanno facendo. Si dirà che il contributo (specialmente intellettuale) di queste persone alla ricerca è pressoché nullo e non ci si debba pertanto preoccupare: io sostengo che l’accesso all’informazione digitale può apportare benefici a tutti i livelli, anche quelli più bassi, e contribuisce ad una migliore ricerca oltre che al benessere intellettuale delle persone.

La partecipazione al processo decisionale è direttamente collegata (ma non necessariamente in modo proporzionale) all’accesso alle informazioni. Come in ogni contesto sociale, l’accesso alle informazioni è una condizione essenziale per l’esercizio delle proprie funzioni e diritti. Come possiamo pretendere che uno studente partecipi a uno scavo se non gli vengono forniti gli strumenti per capire cosa sta facendo? In che modo un professionista dovrebbe lavorare sul campo se non ha accesso alla documentazione delle ricerche pregresse in una determinata area? Se queste condizioni non sono soddisfatte, prevale un processo gerarchico, in cui le istruzioni vengono dall’alto e i risultati “atomici” vengono dal basso, per essere ricomposti via via che risalgono la scala di controllo.

L’esistenza di una gerarchia verticale nella ricerca sul campo non è quasi mai messa in discussione, almeno nella mia esperienza (le origini di questa prassi si possono ricercare nelle radici militari dell’archeologia inglese, ma anche nella netta dicotomia tra archeologo e scavatore prevalente fino agli 1970 e oltre, e in definitiva si tratta di una prassi comune a quasi tutte le attività sociali). Un gruppo molto ristretto (meno di dieci persone) può “concedersi” un approccio più rilassato, ma ci saranno sempre occasioni in cui è una persona sola a decidere, anche per ragioni burocratiche e legislative: tuttavia l’effettivo processo decisionale può essere molto diverso, e può coinvolgere una proporzione più o meno ampia dell’insieme dei partecipanti sotto forma di dibattito, anche informale. Questi dibattiti possono riguardare elementi circoscritti e specifici dell’attività, oppure la strategia generale di intervento e i metodi impiegati per l’attuazione della ricerca. Io penso che si tratti di momenti fondamentali per la formazione e per la buona riuscita delle attività di ricerca archeologica a qualunque livello.

Il tema è ampio e meriterebbe una approfondita analisi, anche tramite un questionario. Per il momento mi limito ad esporre due diritti che ritengo elementari.

Ogni partecipante ad una ricerca sul campo deve avere:

- diritto di accesso a tutte le informazioni prodotte dalla ricerca stessa

- diritto ad una copia digitale delle informazioni che ha prodotto in prima persona o ha contribuito a produrre in modo sostanziale

Che ne dite? La vostra ricerca è democratica? Quali diritti avete? Quali diritti pretendete?